Videoaktivismus im Social Web: Neue Strategien für gesellschaftliche Themen!

Babelsberg, Deutschland - Videos im Social Web spielen eine zunehmend bedeutende Rolle in gesellschaftlichen und politischen Diskursen. Gerade zivilgesellschaftliche Anliegen wie Friedensinitiativen, der Einsatz für Menschenrechte oder der Umweltschutz sind allerdings schwer zu vermitteln. Damit Akteur*innen diese Themen erfolgreich kommunizieren können, müssen sie innovative Wege zur Gestaltung, Produktion und Distribution von Videos entwickeln. Diese Erkenntnisse stammen aus dem Forschungsprojekt „Aufmerksamkeitsstrategien des Videoaktivismus im Social Web“, das von einem Kollektiv um Prof. Dr. Jens Eder, Prof. Dr. Britta Hartmann und Dr. Chris Tedjasukmana geleitet wird. Die Forscher zeigen, dass strategische Ansätze zu Dilemmata führen können. Auf der einen Seite stehen die Anforderungen an eine ethische politische Kommunikation, auf der anderen Seite die Notwendigkeit, in einem umkämpften Raum die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen. Diese Dilemmata betreffen nicht nur die Art der Nachricht, sondern auch deren Verbreitung.

In dieser dynamischen Medienlandschaft beeinflussen Videos jedoch nicht nur die zivilgesellschaftliche Kommunikation, sondern bieten auch eine Plattform für die Interaktion zwischen Bürger*innen, Politiker*innen und Journalist*innen. Laut bpb.de ermöglicht die Nutzung sozialer Medien es politischen und staatlichen Institutionen, ein Massenpublikum direkt zu erreichen, ohne auf traditionelle journalistische Massenmedien angewiesen zu sein. Dadurch entsteht ein hybrides Mediensystem, in dem die Grenzen zwischen Produzenten und Konsumenten von Informationen zunehmend verschwimmen.

Der Einfluss sozialer Medien auf politische Kommunikation

Die digitale Kommunikation hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, und dies hat auch Auswirkungen auf die politische Landschaft. Besonders bei den Bundestagsparteien ist die aktive Nutzung sozialer Medien zum Alltag geworden. In einer Zeit, in der immer mehr Deutsche ihre Nachrichten online verfolgen, haben die Volksparteien wie CDU/CSU und SPD Schwierigkeiten, jüngere Wähler*innengruppen zu erreichen. Im Jahr 2022 gaben 16% der Bürger*innen an, hauptsächlich über YouTube Nachrichten zu konsumieren, gefolgt von 14% über Facebook und 8% über Instagram.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben die Parteien Social-Media-Teams eingerichtet, die gezielt junge Wähler*innen ansprechen. Die Integration von Influencer-Marketing in politische Kommunikationsstrategien ist hierbei ein neuer Trend. Negative Botschaften erregen hohe Nutzerreaktionen und erhöhen somit die Sichtbarkeit der Inhalte. Interessanterweise wird die Kommunikationsstrategie von staatlichen Institutionen, die soziale Medien zur Top-Down-Kommunikation nutzen, durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt, die gleichzeitig Unsicherheiten birgt.

Innovationen im Wahlkampf

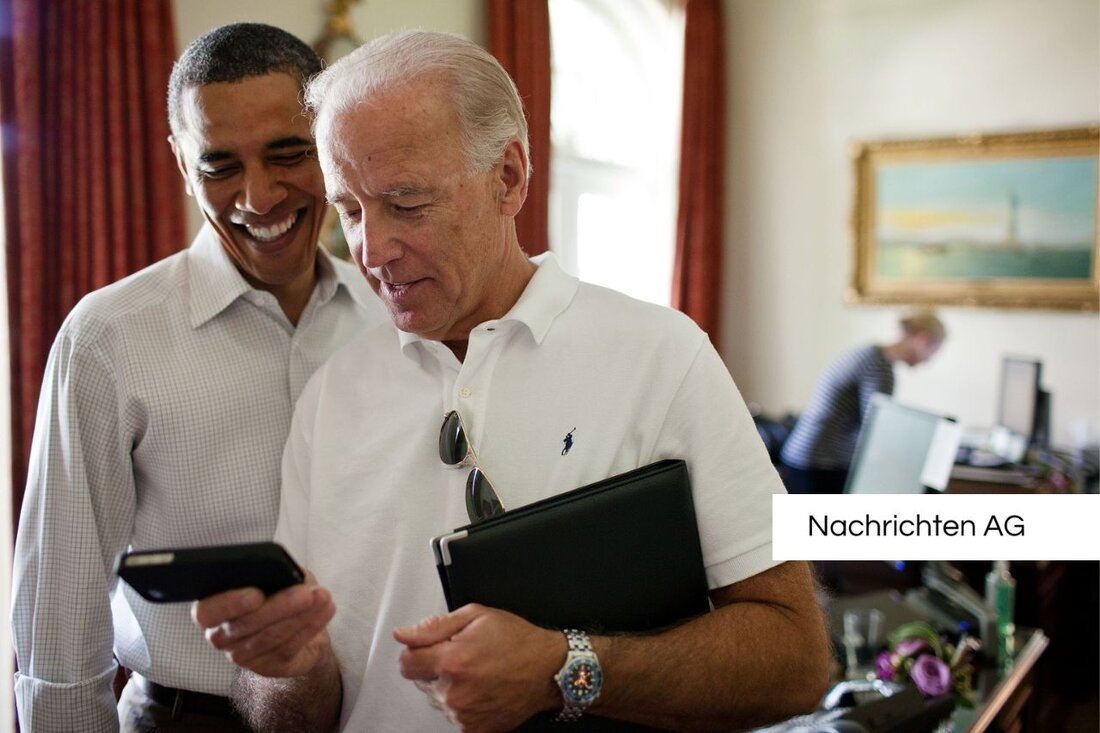

Die digitale Wahlkampfkommunikation hat sich seit den frühen 2000er Jahren gewandelt. Bei den US-Präsidentschaftswahlkämpfen wird das Innovationspotential deutlich. Barack Obamas Kampagne 2008 nutzte ein eigenes soziales Netzwerk, während Donald Trump im Wahlkampf 2016 gezielte Werbung über soziale Medien schaltete, die eine hohe Benutzerreaktion generierte. Bei den Wahlen 2020 investierte Trump über 200 Millionen Dollar in digitale Werbung, während sein Herausforderer Joe Biden ebenfalls 115 Millionen Dollar in diesen Bereich steckte.

In Deutschland wurden soziale Medien erstmals 2009 umfassend im Bundestagswahlkampf eingesetzt. Trotz der Errungenschaften sind die digitalen Wahlkampfstrategien durch rechtliche und regulatorische Grenzen eingeschränkt. Dennoch ist die Forschung in diesem Bereich, wie sie das Projekt über Videoaktivismus zeigt, von großer Bedeutung, um das Bewusstsein für aktuelle Entwicklungen zu schärfen und Medienkompetenz zu fördern. Letztlich bleibt die Frage, wie die Balance zwischen strategischer Aufmerksamkeit und ethischer Kommunikation gehalten werden kann, eine zentrale Herausforderung für politische Akteur*innen im digitalen Zeitalter.

| Details | |

|---|---|

| Ort | Babelsberg, Deutschland |

| Quellen | |